Há precisamente um ano, escrevi um artigo apontando alguns comentários sobre a ética argumentativa hoppeana. Naquele texto, expus algumas críticas em relação à natureza da contradição performativa da maneira como é utilizada por Hoppe em suas justificações éticas.

Hoje, exatamente um ano depois, um texto de autoria de Vinicius Scheffel foi publicado pretendendo responder a alguns dos apontamentos que fiz em meu primeiro texto. Seu texto pretende esclarecer os pontos necessários para a compreensão dos conceitos usados no argumento hoppeano e refutar os ditos ‘supostos argumentos baseados na dúvida’.

Até o momento, eu havia recebido algumas objeções e respostas de outros autores, porém, nenhuma delas respondeu satisfatoriamente aos apontamentos que fiz. Assim, o presente texto tem como objetivo mostrar que a resposta de Scheffel também não é satisfatória, além de conter algumas confusões conceituais, que talvez não tenham tanta relação com meu primeiro artigo, mas sobre as quais eu acho importante falar. Como de costume, farei paráfrases dos trechos que eu considerar relevantes e os responderei em seguida. O texto de Scheffel pode ser encontrado na íntegra aqui, ou aqui, caso o original saia do ar por algum motivo.

“Como se sabe, pela Lei do Terceiro Excluído, toda e qualquer proposição é atrelada a um valor-verdade que representa a veracidade da proposição, podendo esta ser verdadeira ou falsa. Uma dada proposição já é, em si mesma, verdadeira ou falsa. Para melhor entendimento, pode-se admitir que uma norma nada mais é do que uma proposição normativa, e, como tal, ainda é uma proposição.”

Aqui já começam os problemas conceituais sobre os quais eu falei no início. Começando pelo meio do trecho: uma proposição não é, em si mesma, verdadeira ou falsa. Pela interpretação padrão, ela é verdadeira ou falsa em virtude do estado de coisas expresso por ela. Se aquilo que é expresso por ela é o caso, então ela é verdadeira. Do contrário, ela é falsa. A verdade pode ser entendida, neste contexto, como uma relação entre o conteúdo semântico de uma proposição e os estados de coisas na realidade, e não como uma propriedade da proposição ‘em si mesma’.

Avançando para o fim do trecho, há aqui um grande problema que eu relevei em meus textos e assumi que não existia, mas acredito que esta seja uma boa oportunidade para falar sobre isso. Pela concepção clássica de verdade, uma proposição é verdadeira se e somente se ela expressa um estado de coisas real, existente. Por exemplo, a proposição “Existe um artigo escrito pelo Vinicius Scheffel” é verdadeira, porque ela expressa algo que é o caso, a saber, o fato de haver um artigo escrito por Vinicius Scheffel. Suas condições de verdade são claras: ela é verdadeira se e somente se existe um artigo escrito pelo Vinicius Scheffel. Esta é apenas uma instância do esquema T de Tarski: Seja uma proposição P qualquer; tem-se que “P” é verdadeira se e somente se P.

Porém, se considerarmos as ditas proposições normativas, teremos um problema quanto a suas condições de verdade. Não existe um estado de coisas que seja correlato a uma norma como, por exemplo, “é proibido matar”, ou “todos devem não matar”. Como se tratam de prescrições de comportamento, e não descrições de fatos, estas normas podem ser traduzidas em imperativos, como “não mate”, o que facilita o entendimento do problema: sentenças imperativas não têm valor verdade. Se elas têm valor verdade, então elas devem corresponder a algum fato no mundo, a algum determinado estado de coisas. Porém, se este for o caso, teremos uma proposição normativa correspondendo a fatos que podem ser expressos por proposições descritivas, o que é um erro categorial. Assim, a menos que se adote uma posição não clássica em relação a verdade (o que, aliás, contraria o que Aristóteles pensava), não faz muito sentido em falar sobre “verdade de proposições normativas”. Do contrário, então o que é que torna proposições normativas verdadeiras?

Voltemos, agora, para o começo do parágrafo. A lei do terceiro excluído realmente parece ser universalmente válida, e pareceria até mesmo estranho questionar sobre a verdade de sua proposição. No entanto, assim como a geometria euclidiana, que perdurou por milênios, teve seus pilares balançados através do questionamento de um dos axiomas do sistema (o que levou ao surgimento das geometrias não euclidianas), o princípio do terceiro excluído pode ser questionado. E há muito mais coisa por trás dele do que se imagina. Duas são as principais motivações para os questionamentos: uma filosófica e uma matemática, e eu discorrerei sobre cada uma delas brevemente.

Os trabalhos em semântica formal de Tarski demonstram que qualquer linguagem semanticamente fechada, isto é, qualquer linguagem que seja capaz de aplicar os predicados de verdade e falsidade às sentenças da própria linguagem, é inerentemente inconsistente. Em outras palavras, qualquer linguagem que consiga formular o paradoxo do mentiroso – a saber, a proposição “Esta proposição é falsa” – é inconsistente, e praticamente todas as linguagens naturais conseguem formulá-la. As condições de verdade da proposição do mentiroso são a sua falsidade, e vice-versa, ou seja, ela é verdadeira se e somente se é falsa, o que é contraditório. Este seria um exemplo de uma proposição que é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa, o que viola o princípio de não contradição, ou que não é nem verdadeira nem falsa, o que viola o princípio do terceiro excluído.

Ainda, há o caso das proposições sobre futuros contingentes, como o famoso exemplo da batalha naval de Aristóteles (De Interpretatione, IX). Neste exemplo, se alguém disser “amanhã ocorrerá uma batalha naval, no horário tal, no lugar tal“, então pelo princípio do terceiro excluído, esta pessoa deve estar falando uma proposição verdadeira ou falsa. No entanto, a proposição diz respeito a algo que ainda não aconteceu, a um estado de coisas meramente potencial. Isso significa que se for verdadeiro, agora, que amanhã ocorrerá uma batalha naval, então aparentemente este fato já está determinado, nada que você faça poderá impedir que a batalha ocorra, pois, do contrário, a proposição seria falsa. E caso ela seja falsa agora, então parece que já está determinado que a batalha não ocorrerá amanhã, e mesmo que você tente iniciar a batalha por si mesmo, você não conseguirá, pois, caso consiga, então a proposição seria verdadeira, e não falsa. Assim, a menos que se adote uma posição fatalista a respeito dos eventos, as proposições sobre eventos futuros não são nem verdadeiras nem falsas no momento em que são proferidas, mas têm um valor verdade indeterminado, e adquirem valor verdade verdadeiro ou falso apenas quando o referido momento se atualizar.

Frege, praticamente o criador da lógica formal de primeira ordem que temos hoje, mantinha que a denotação (isto é, a referência) de uma proposição era o seu valor de verdade. Assim, todas as proposições verdadeiras teriam como referência um objeto lógico, a saber, “O Verdadeiro”, e todas as proposições falsas se refeririam ao objeto “Falso”. Tomando isso e o princípio de composicionalidade (segundo o qual a denotação de uma expressão composta é uma função da denotação dos seus constituintes), conclui-se rapidamente que uma proposição expressa por uma sentença que contenha algum termo sem denotação também não terá denotação, e como a denotação das proposições são os valores de verdade, proposições com termos sem referência não possuem valor verdade, o que viola o terceiro excluído.

Esta seria uma possível solução para isso: simplesmente dizer que as sentenças sobre o futuro não expressam uma proposição, por se referirem a um estado de coisas atualmente inexistente. Entretanto, além de ser uma solução completamente ad hoc para este propósito*, há alguns contraexemplos. Podemos, sem problema algum, dizer que o maior número primo não é par, e esta proposição é demonstravelmente verdadeira, pois não há qualquer entidade que seja o maior número primo (então também não há qualquer entidade que seja o maior número primo e que seja par). Porém, se não há uma tal entidade, então pela hipótese, esta proposição não seria verdadeira nem falsa. Mas não é isso o que ocorre: sabemos que a proposição é falsa, mesmo ela se referindo a objetos inexistentes (no caso, o maior número primo).

Uma coisa incômoda na matemática são os enunciados de existência: podemos provar que existe um número natural maior que dez e menor que doze. Isso é de certa forma incômodo porque a sentença existencial nos compromete ontologicamente com aquilo sobre o qual estamos falando. No caso, a prova de que há um número natural maior que dez e menor que doze nos compromete com a existência do número onze, mas esta não é uma existência concreta como a de uma pedra, por exemplo. Não podemos verificar onde ou quando o número onze existe, no entanto, falamos sobre ele sem problemas. Para evitar este comprometimento ontológico, os intuicionistas, na matemática, adotam outra concepção de verdade: uma sentença é verdadeira se ela puder ser provada. Assim, enquanto na concepção padrão a sentença “existe um número natural maior que dez e menor que doze” é verdadeira se de fato existe uma entidade que satisfaça estas características, na concepção intuicionista, esta sentença é verdadeira se e somente se ela pode ser provada. Assim, pode-se mostrar que a sentença é verdadeira sem se comprometer com a existência de entidades platônicas, como números. Entretanto, há sentenças, como a famosa hipótese do contínuo, por exemplo, que se sabe que não podem nem ser provadas nem desprovadas em determinados sistemas. Segundo a interpretação intuicionista, isso significa que elas não são verdadeiras nem falsas, porque verdade significa provabilidade, o que implica em o princípio do terceiro excluído não ser universalmente válido.

Muito mais poderia ser dito, mas acredito que estenderia demais o texto sem necessidade. Certamente, todos os pontos levantados podem ser questionados, mas eu os trouxe para mostrar que os ditos “princípios da lógica clássica” não são tão triviais quando parecem (e eu vou voltar a falar sobre isso depois), e como a lógica é o assunto que eu mais trato neste blog, eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui, por mais que não seja o foco do texto.

“[…] Ora, escolhendo apenas um dos princípios, o mais precípuo deles, que é o da não-contradição, pode-se estabelecer exatamente a mesma crítica. Como ocorre a justificação do princípio da não-contradição? Qual é o argumento que prova que tal princípio seja verdadeiro?”

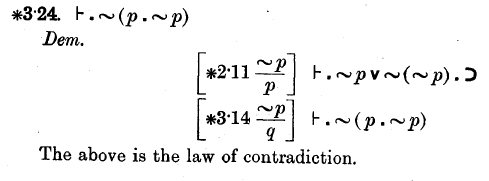

Esse aqui, ó:

(Russell, B, Whitehead, A., Principia Mathematica)

(Russell, B, Whitehead, A., Principia Mathematica)

Brincadeiras à parte, há infinitos argumentos cuja conclusão é o princípio de não contradição. A ideia romantizada de que os ditos princípios da lógica clássica são os pilares da lógica é um tanto equivocada. Em praticamente todos os sistemas formais mais utilizados, nenhum dos princípios da lógica clássica é tido como axioma, todos são teoremas. Isto é, o princípio da não contradição deriva a partir de outros axiomas, e não o contrário. É claro que pode-se tomá-lo como axioma, mas isso é desnecessário, porque ele se segue de um conjunto menor de axiomas.

Para provar, então, o princípio de não contradição, basta 1) adotar qualquer sistema axiomático completo que não o contenha como axioma; 2) provar que os axiomas são verdadeiros (o que é feito facilmente através de tabelas verdade) e 3) provas que as regras de inferência (geralmente apenas modus ponens) são preservadores de verdade. Assim, faz-se a dedução e prova-se que o princípio é verdadeiro. Isso foi feito na prova por Russell mostrada na imagem anterior.

“Pode parecer absurdo exigir uma justificação desse princípio em primeira instância. Ele é evidente demais. E, de fato, é absurdo se for entendido justificação como provas no sentido da matemática ou puramente da lógica formal, como sugerem os críticos […]”

Na verdade, não parece absurdo. Talvez, para quem pensa que as proposições lógicas são triviais, pode parecer absurdo a exigência de uma justificação, mas não é assim que a lógica funciona. A enunciação de qualquer proposição que não seja um axioma requer uma demonstração. Aliás, como já falei antes, o princípio do terceiro excluído não é nem um axioma nem um teorema dos sistemas lógicos intuicionistas.

Não sei se “os críticos” aqui se refere a mim. Provavelmente não, pois a definição de justificação que usei nos textos (na verdade, apenas no segundo texto) é justamente a que o Hoppe usa no Economics and Ethics of Private Property (pág. 384): justificação é prova, conjectura ou refutação. Não há restrição aqui quanto a prova ser formal ou não. Porém, ainda que considerássemos apenas provas formais, ainda não seria um absurdo, porque os princípios da lógica clássica são prováveis em sistemas formais sem qualquer problema.

Após isso, o autor cita o Trilema de Münchhausen, a saber, que qualquer tentativa de justificação de proposições, até mesmo no campo lógico-matemático, cai em um dos três pontos:

“1) O interlocutor cairá em uma regressão infinita da justificação, na medida em que cada princípio da justificação deve ser ele próprio novamente justificado, ou

2) O interlocutor cairá em um círculo lógico (petitio principii), em que o princípio a ser justificado já está pressuposto em sua justificativa, ou

3) O interlocutor cairá em uma dogmatização de um princípio (chamado também de axioma), que o proponente não está preparado para justificar além do próprio axioma.

Bom, é curioso perceber que os críticos se prendem na terceira possibilidade e sustentam a ideia de “… uma vez que proposições contraditórias são falsas por definição”. A própria base para formular que existem contradições entre proposições, que é o princípio da não-contradição, depende de uma justificativa que não pode ser fornecida através da forma de justificação final que o crítico utiliza, permanecendo retida na necessidade analítica de cair no trilema.”

Pelo fato de uma passagem do meu primeiro texto ter sido citada, acredito que neste caso, “os críticos” e “o crítico” se referem a mim. Não sei exatamente qual é a “forma de justificação final que o crítico utiliza”. Com base no trecho anterior, suponho que seja a “justificação como provas no sentido da matemática ou puramente da lógica formal”.

Isto posto, a última proposição do trecho citado é falsa. Não é verdade que a justificativa de que existem contradições entre proposições não pode ser fornecida através de justificações como provas lógico-matemáticas, como já falei anteriormente. Neste caso, pode-se tomar outras fórmulas lógicas como axiomas e deduzir o princípio de não contradição a partir delas, ou pode-se partir já do princípio de não contradição como um real princípio. Em qualquer um dos casos, tendo o princípio de não contradição em mãos, basta verificar se a enunciação de uma proposição por alguém é uma instância dele ou não. Caso seja, como, por exemplo, em “a neve é branca e não é o caso que a neve é branca”, então a mera evidenciação de que esta proposição é uma instância do princípio de não contradição é uma justificação de que existem contradições entre proposições. E o fato de uma tal justificativa cair no trilema não é um problema, como explicarei posteriormente.

“Além disso, percebe-se que a própria exigência dessa forma de justificação é falaciosa, porque em um sentido mais profundo ela é precisamente dogmática (e cai em um petitio principii): estabelecer no sentido sugerido o conceito de justificativa filosófica desde o início de que cada justificação deve resultar de derivação de alguma outra coisa.”

Certamente, a exigência de uma justificação como sendo como ‘provas no sentido da matemática ou puramente da lógica formal’ é no mínimo inapropriada. Porém, como eu não faço tal exigência em meus textos, vou ignorar este ponto e considerar que esta crítica é voltada a outra pessoa (já que, segundo o autor, o texto é em resposta a mais de uma pessoa).

“Logicamente, pode-se perceber que não faz sentido se manter limitado por essa forma exígua de justificação. Existem certas proposições tão fundamentais e basilares, como o princípio da não-contradição, que só podem ser justificadas e provadas como verdadeiras através de uma justificação mais sofisticada, chamada de contradição performativa .”

Na verdade, o uso do advérbio ‘logicamente’ é inadequado, caso seu uso seja no sentido literal, e não enfático. Isso porque a justificação no sentido lógico-formal é o único método que está à disposição da lógica e, portanto, logicamente, faz sentido, sim, manter-se limitado por esta forma de justificação. A contradição performativa, por sua vez, não é nem pode ser usada como método de justificação de proposições lógicas, e o motivo é bem simples. Para explicar isso, citarei um trecho de um livro que estou escrevendo:

“A análise linguística das sentenças comporta vários níveis, entre os quais estão a sintaxe, a semântica e a pragmática. Estes níveis dizem respeito ao escopo do que é analisado e à forma de análise. De maneira simples, a sintaxe pode ser tomada como tratando das relações entre símbolos, a semântica como tratando das relações entre símbolos e objetos, e a pragmática como tratando de relações entre símbolos e os indivíduos que usam estes símbolos.

A sintaxe e a semântica se fazem presentes tanto nas linguagens naturais quanto nas linguagens formais, enquanto a pragmática apresenta-se apenas nas linguagens naturais. […]

A lógica formal, como o próprio nome sugere, lida com a forma lógica das sentenças e dos argumentos, não com seu conteúdo. Não podemos usar a lógica para descobrirmos se o Sol nascerá amanhã, ou qual o próximo número sorteado da loteria, ou se existe vida extraterrestre, simplesmente porque estes não são aspectos formais.”

Qualquer conteúdo não lógico, com exceção dos aspectos semânticos que podem alterar a forma lógica das sentenças, não é levado em conta pela lógica, simplesmente porque são irrelevantes, da mesma forma que não levamos em conta todo o texto de contextualização que uma questão de matemática apresenta, por exemplo, mas sim apenas os dados necessários para a resolução do problema.

Como os aspectos pragmáticos como intensionalidade (no sentido de intensão, não intenção), atos de fala e pressuposições feitas ao se agir de determinada maneira são de uma categoria distinta da sintaxe e da semântica e envolvem pressuposições ontológicas, como a existência de seres que performam ações, por exemplo, o que não é feito pela lógica, que é ontologicamente neutra; eles não são levados em conta pela lógica. E, portanto, muito menos podem servir de justificação dos ditos princípios lógicos.

Porém, há ainda outro problema aí, que parece não ter sido levado em conta pelo autor. Vamos supor, por mera hipótese, que de fato o princípio de não contradição só pode ser justificado através da contradição performativa (o que é falso, pois ele é um teorema de vários sistemas formais sem a necessidade do uso de atos performativos). Ora, o que é que confere a validade das justificações feitas através da contradição performativa senão o próprio princípio de não contradição? O autor usou como exemplo a proposição “Eu existo”, que não pode ser falsa, pois sua verdade é uma condição para a possibilidade de seu proferimento, de maneira que alguém que diga “Eu não existo” cairia em contradição performativa, pois já pressuporia a verdade daquilo que ele afirma a falsidade. No entanto, não é justamente o princípio de não contradição que está por trás disso? (É curioso notar, também, que todos os exemplos usados para se justificar a contradição performativa são de uma categoria completamente diferente, por serem de natureza descritiva, como ‘eu não existo’, ou ‘eu não estou falando’, ou ‘eu sou incapaz de usar a linguagem’, etc.)

O uso da contradição performativa para se justificar posicionamentos ainda continua caindo no trilema, pelo simples fato de o autor assumir que a contradição performativa é um método válido para tal justificação, o que cai no terceiro ponto do trilema. Talvez alguém responda dizendo que não há problema aí, porque sentenças como “Eu existo” são transcendentalmente válidas, porque sua verdade é uma condição necessária para que alguém tente negá-la, de maneira que tal negação implica em uma contradição performativa. Porém, alguém que alega isso parece não perceber que está tomando como verdadeiro o princípio segundo o qual a contradição performativa é válida, o que, como eu já disse, cai no terceiro ponto do trilema.

Ao meu ver, não há problema algum em cair no trilema. De fato, todo e qualquer conhecimento precisa, necessariamente, partir de bases fixas, tidas como inanalisáveis, indecomponíveis, primitivas. Mesmo o conhecimento científico faz certas pressuposições epistemológicas que não são questionadas na ciência, como de os experimentos empíricos refletirem o mundo como ele é, ou que eventos realizados nas mesmas condições causam os mesmos efeitos. O máximo que se poderia chegar próximo a uma proposição indubitável seriam as que Russell chama de knowledge by acquaintance, ou seja, conhecimento por familiaridade, que são as próprias percepções sensíveis. Assim, em vez de eu dizer que a Lua é branca, eu digo que eu percebo imediatamente uma certa mancha branca no meu campo visual ao olhar para aquilo que eu chamo de Lua (e, veja, é para aquilo que eu chamo de Lua, não para o que é chamado de lua no geral; talvez o que eu chamo de Lua não seja o mesmo que você chama de Lua).

“Para resumir, Aristóteles argumenta que é autocontraditório negar o princípio da não-contradição, e o é porque qualquer afirmação que se quer comunicar pressupõe o princípio da não-contradição, e a sua negação constitui uma contradição performativa.”

É curioso como o autor acusou, anteriormente, alguém de ter cometido uma petitio principii, mas logo em seguida apresenta uma argumentação de Aristóteles que afirma ser autocontraditório negar o princípio de não contradição. Vamos assumir que de fato negar o princípio de não contradição é autocontraditório. Qual o problema aí? Alegar que o problema é que tal negação é contraditória seria um excelente exemplo de petição de princípio. Uma possível resposta seria a de que em um determinado sistema formal, o princípio de não contradição é verdadeiro, por ser derivado de axiomas verdadeiros. Isso significa que negar tal princípio é, indiretamente, negar pelo menos um dos axiomas. Mas a pergunta retorna, qual é o problema? Esta justificativa se basearia no fato de que ao negar o princípio de não contradição, estaríamos assumindo a verdade de algum axioma e, então, negando-o. Mas o que é isso senão incorrer em uma contradição, que é justamente aquilo que está sendo questionado?

“A argumentação é o método único de justificação das proposições (HABERMAS, 1989, 247 a 251). É o meio ao qual se recorre para alegar que uma dada proposição normativa é válida intersubjetivamente, através de razões que os indivíduos são capazes de fornecer. Uma vez que dada proposição é verificada como conditio sine qua non da atividade argumentativa, conclui-se que a proposição é necessariamente verdadeira.”

Aqui, temos novamente o problema semântico quanto ao termo justificação. Esta palavra, tão importante para a discussão, não é definida de maneira exata pelo Hoppe em seus textos principais (EEPP, UTSC, PFS2016, etc.), nem por Habermas na bibliografia citada. Na verdade, Hoppe chega a fazer uma definição – ou, no mínimo, uma enunciação de termos sinônimos – no final do EEPP (pág. 384): “Justification—proof, conjecture, refutation — is argumentative justification.”. Foi justamente com base nesta definição que eu apontei algumas críticas em meu segundo texto.

O ato de justificar ou é feito subjetivamente ou o é intersubjetivamente. Se for feito subjetivamente, então a proposição segundo a qual toda justificação é argumentativa é falsa. Se for feito intersubjetivamente, então ou o ato justificativo é inerentemente argumentativo, ou não. No primeiro caso, a proposição segundo a qual toda justificação é argumentativa é analiticamente vazia, e no segundo caso, seria possível uma justificação em que não há o reconhecimento da autopropriedade. Não tornarei a falar sobre isso aqui pois acredito que os pontos quanto à justificação já tenham sido bem desenvolvidos no outro texto, e não é possível prosseguir na discussão enquanto um esclarecimento não for feito em relação a este e outros termos.

O final do trecho é, no mínimo, uma falta de cuidado com as palavras. O fato de a verdade de uma proposição ser condição necessária para a verdade de outra proposição (ou, no caso, para a execução da atividade argumentativa, que poderia ser expressa em uma proposição) não faz com que ela seja necessariamente verdadeira, mas sim condicionalmente necessária em função da outra proposição (ou, no caso, da ação). Mais sobre isso pode ser encontrado aqui.

“Proposição 5: “Se r é a pressuposição, na forma da proposição “Eu reconheço a norma de autopropriedade como válida” e s é a afirmação, na forma da proposição “É permitido agredir”, então se ocorre uma contradição performativa, ou r ou s está errado, e o resto está correto.”

Logo, é importante fazer apenas uma atualização da Proposição 5. A pressuposição, isto é, a proposição que se alega implicitamente é, na verdade, “Eu devo seguir a norma de autopropriedade”. O que é chamado de reconhecimento é apenas o fato de que quando se argumenta, como essa proposição é uma conditio sine qua non da atividade, então se alega que tal proposição seja verdadeira i.e se reconhece que ela seja válida.“

Este foi o único artigo até então que citou o problema da disjunção exclusiva que falei em meu primeiro texto. Porém, infelizmente, a resposta dada é insatisfatória, porque simplesmente ignora um ponto levantado e muda o foco para outro. Os parágrafos posteriores serão respondidos a seguir também.

De fato, a pressuposição de que se deve seguir a norma de autopropriedade é condição necessária para argumentar, segundo Hoppe, e eu não neguei isso. Porém, o ponto que eu levantei foi outro, a saber, o do reconhecimento de que os indivíduos têm o direito. É precisamente este ponto que é problemático, e foi por isso que o texto foi escrito. Hoppe fala diversas vezes sobre a necessidade do reconhecimento do direito de propriedade como condição para a argumentação:

“Somente se houver pelo menos um reconhecimento implícito do direito de cada indivíduo sobre a propriedade de seu próprio corpo é que pode haver argumentação.”

“Portanto, pode-se afirmar que toda vez que uma pessoa alega que alguma afirmação pode ser justificada ela considera, pelo menos implicitamente, a norma seguinte para ser justificada: “Ninguém tem o direito de agredir o corpo de outra pessoa sem permissão e dessa forma delimitar ou restringir o controle de outrem sobre o seu próprio corpo”.”

“É este reconhecimento mútuo do controle exclusivo sobre seus respectivos corpos, pressuposto por toda argumentação, que explica a característica única da comunicação verbal de que ainda que os indivíduos discordem do que está sendo dito, ainda é possível concordar, pelo menos, que há discordância entre as partes.” (aqui ainda há o equívoco de falar sobre o reconhecimento do controle exclusivo, e não do direito de controle).

Tem-se, então, que a proposição “Eu reconheço a norma de autopropriedade como válida” de fato é pressuposta como verdadeira como condição necessária para argumentar, pelo menos segundo Hoppe, conforme falei em meu primeiro texto. O dito reconhecimento é justamente o fato de cada indivíduo participante da argumentação reconhecer que cada indivíduo deve ter o direito de controle exclusivo sobre o seu corpo, podendo então agir de maneira autônoma em relação aos outros indivíduos para expressar os seus argumentos e chegar à uma conclusão por si só, usando as palavras do próprio autor, em um outro texto.

Dois indivíduos que têm autopropriedade mas não reconhecem-se mutuamente como auto-proprietários são incapazes de argumentar, porque não pode haver reconhecimento de autopropriedade neste caso, por mais que ambos tenham o direito. Da mesma forma, dois indivíduos que não têm autopropriedade (num possível cenário em que não existe direito de propriedade) mas reconhecem-se mutuamente como auto-proprietários porque acreditam que isso é condição necessária para argumentar não necessariamente têm o direito de autopropriedade, conforme argumentei primeiramente em meu texto.

“Disso, R = “Eu tenho o dever de seguir a norma de autopropriedade” e, a segunda proposição, apenas por clareza, “É permitido agredir” se traduz com a mesma semântica na proposição “É permitido violar a norma de autopropriedade”, ou, em outras palavras, S = “Eu não tenho o dever de seguir a norma de autopropriedade”. Isso posto, com os termos clarificados, fica evidente a incidência da contradição performativa e que um dos dois termos é, de fato, falso.

Então, como em todas as instâncias possíveis de argumentação e em todas as instâncias possíveis de justificação dessa proposição, é necessário que a proposição R seja verdadeira. Em outras palavras, todas as instâncias necessitam que a proposição S seja falsa, porque R = ¬S. “

Aqui, faz-se uma modificação das proposições que utilizei no argumento da disjunção exclusiva. Como falei nos parágrafos anteriores, e acredito ter sido suficientemente claro, o que é dito aí não contradiz nada do que eu falei. Porém, há novamente mais um problema quanto ao uso dos termos.

Supondo que o que foi dito é verdadeiro, então em todas as instâncias possíveis de argumentação e em todas as instâncias possíveis de justificação dessa proposição (“Eu tenho o dever de seguir a norma da autopropriedade”), ela será verdadeira. Mas somente verdadeira, não necessariamente verdadeira. O fato de a verdade dela ser condição necessária para a possibilidade da argumentação não implica em sua verdade universal, ou em outros termos, não implica na validade universal da norma. Isso nos permitiria dizer, no máximo, que há direito de propriedade enquanto há argumentação, mas isso não nos permite dizer que há direito de propriedade universalmente, e não é a enunciação do princípio de universalização deôntico que vai corrigir este problema, pois este princípio também já é assumido como válido sem justificação.

“And that is that. The ethics of argumentation stands unimpaired.” – Hans-Hermann Hoppe

*Digo “para este propósito” porque a motivação de Frege não era resolver este problema. O objetivo de Frege era que não houvesse termos sem denotação em seu sistema formal, o que é completamente compreensível.